Manus炸醒AI圈:真实性能与炒作之间的界限,第一波用Manus赚钱的人出现了

2025年3月6日晚,AI圈迎来了一个不眠之夜。一款名为Manus的AI产品在中国科技圈横空出世,迅速引发热议,成为“科技顶流”。Manus由Monica团队推出,其创始人肖弘是一位1992年出生的中国90后。这款产品被称为全球首款真正意义上的通用AI Agent,具备独立思考、规划和执行复杂任务的能力,可以直接交付完整成果。然而,随着Manus的迅速走红,市场声音也被撕裂。一部分风险投资人将其视为最具潜力的AI标的之一,但也有批评者认为其存在过度营销的嫌疑。那么,Manus的真实性能究竟如何?它是否真的能在AI行业掀起一场革命?

第一波用Manus赚钱的人出现了:邀请码售价上万

Manus发布后,市场反响热烈,甚至出现了“一码难求”的局面。邀请码在二手市场上被炒至10万元,其余普遍定价也都在千元以上。这种现象的背后,反映了市场对Manus的高度期待,同时也引发了对技术价值与商业化的深刻思考。在Manus的营销策略中,邀请码机制起到了关键作用。尽管这种机制在一定程度上激发了市场热度,但也引发了争议。部分观点认为,Manus的能力本质上是现有工具链的封装,缺乏底层创新,且过度依赖饥饿营销。然而,从另一个角度看,邀请码的火爆也体现了用户对Manus技术的认可。用户希望体验到Manus在任务执行方面的高效性和便利性,即使需要支付高昂的价格也在所不惜。

90后创始人如何颠覆AI行业:Manus AI Agent的成功之道

肖弘从大学时期起就展现出了超凡的创新能力。他从2015年创立武汉夜莺科技,推出「壹伴助手」和「微伴助手」,在微信生态内掀起波澜。2022年,肖弘创立Monica团队,推出AI助手产品Monica,用户量突破1000万。2025年,他带领团队发布Manus,实现从工具开发到自主智能体的跨越。Manus的成功之道在于其独特的技术架构与理念。它首创的Multiple Agent架构,将任务拆解为规划、执行、验证三个模块。这种架构使得Manus能够像人类一样拆解任务,独立运行于沙盒环境,避免干扰,同时还能通过记忆功能学习用户偏好。此外,Manus设计了直观的图形界面,支持实时任务进度追踪与用户参与决策,同时兼容多文件格式与Python代码运行,降低使用门槛。这种贴近普通用户需求的设计,使其在用户体验方面具有显著优势。

Manus和DeepSeek的差别

Manus和DeepSeek都是中国AI领域的代表性产品,但它们在技术定位、核心能力和应用场景上存在显著差异。Manus定位于通用型AI Agent,其核心在于自主执行复杂任务。它采用多代理协作系统,通过虚拟机环境、工具调用以及规划与验证代理的分工机制,模拟人类的工作流程,实现任务的高效执行。而DeepSeek更侧重于大模型层的技术创新,采用稀疏激活网络(MoE)架构来优化模型性能,在处理单线程任务,如合同审查、文本生成等方面有着出色的表现。在功能边界与适用场景对比方面,以简历筛选任务为例,Manus可自动解压文件、解析内容、生成Excel报告;DeepSeek则能生成简历模板或优化描述,但需人工执行后续步骤。在股票分析任务中,Manus调用API抓取数据、编写代码生成交互式图表;DeepSeek可生成分析文本,但需用户自行整合工具链。在性能与商业化潜力方面,Manus的突破性价值在于任务闭环,从需求到成果的全流程自动化,减少人工介入,尤其在B端场景具备颠覆潜力。它支持偏好记忆与渐进式协作,体验接近“人类同事”。然而,Manus面临复杂任务可靠性(如错误传导风险)和高算力成本商业模式可持续性的挑战。DeepSeek则以开源生态和低推理成本著称,尤其在文本密集型场景难以被替代,但缺乏多模态支持,需依赖外部工具链扩展能力。

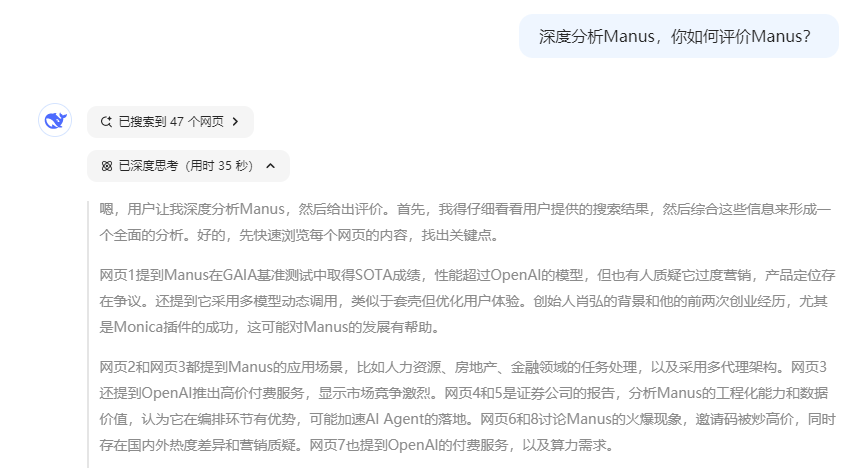

DeepSeek谈Manus:

DeepSeek回答道:Manus作为2025年3月全球首个引发广泛关注的通用AI Agent产品,其技术特性、市场定位与争议引发了科技界的热烈讨论。结合多维度信息,以下是对Manus的深度分析评价:

一、技术架构与创新性

1. 多代理协同与工程化能力

Manus采用“Multiple Agent”架构,通过规划代理、执行代理和验证代理的分工协作,模拟人类处理复杂任务的流程(如分解指令、调用工具、结果验证)。这种设计在GAIA基准测试中取得了SOTA成绩,尤其在跨平台任务(如旅行规划、股票分析)的执行效率上超越OpenAI同层次模型。其核心优势在于对多模型(如GPT-4、Claude 3等)的高效编排能力,而非依赖单一模型的底层突破。

2. 交互范式创新

Manus首创“过程可追溯、节点可编辑”的可视化界面,用户可实时查看AI执行任务的步骤(如数据检索、工具调用),并允许中途干预调整。这种透明化设计降低了专业用户的使用门槛,增强了信任感。

3. 技术整合与垂直封装

其本质是对现有技术(如Cursor类编程工具、多模型调用)的深度封装,通过降低技术壁垒实现“类人类”体验。例如,Manus能在受限环境中操作特定软件(如Excel、浏览器),但尚未实现在完全开放操作系统级的通用性。

二、产品定位与市场策略

1. 通用Agent的野心与局限

Manus宣称目标是成为“全能型AI助手”,覆盖人力资源、金融、教育等多场景。然而,其实际能力仍受限于预设流程和特定工具范围,无法完全替代人类在开放环境中的灵活操作。业内人士认为,Manus更可能通过聚焦垂直领域(如法律合同审查、医疗文书处理)建立不可替代性,而非追求全面通用。

2. 营销策略的争议

产品发布后,邀请码被炒至数万元,且国内外传播热度差异显著(中文互联网热度远超海外),引发“饥饿营销”质疑。尽管团队否认付费推广,但自媒体集中“吹捧”与测评单一性仍被指存在过度包装。

三、竞争优势与潜在风险

1. 工程化能力壁垒

Manus的核心竞争力在于对Agent编排环节的优化,例如模型路由、工具调用链设计等,这种工程化能力在基础模型平权化趋势下可能成为长期护城河。

2. 成本与效率平衡

通过动态调用小模型(如30B级)处理部分任务,Manus尝试在保证效果的同时降低算力消耗。若能进一步优化单次任务Token消耗至1M以内,可能开辟低成本AI Agent路径。

3. 行业竞争威胁

OpenAI、Anthropic等巨头正加速布局高端付费Agent服务(如OpenAI博士级Agent月费达2万美元),未来大模型可能直接内化Agent能力,挤压独立产品的生存空间。

四、行业影响与未来挑战

1. 推动AI Agent进入“奇点时刻”

Manus的爆火标志着AI Agent从概念验证向商业化落地的转折。其成功案例(如自动简历筛选、股票分析)验证了AI在复杂数据场景中的实用性,可能加速企业工作流程重塑。

2. 数据与场景适配的瓶颈

当前Manus展示的案例多为实验室环境下的理想任务,实际商业场景需解决数据安全、多语言支持、合规性等问题。例如,企业私有数据的接入与治理能力将是2B落地的关键。

3. 生态建设的可能性

Manus计划开源部分模型(尤其是推理模块),若成功构建开发者生态,可能通过MCP(多Agent通信协议)聚合第三方能力,形成更开放的Agent协同网络。

五、综合评价

Manus的突破性在于将AI Agent从“建议者”升级为“执行者”,通过工程化整合实现了任务闭环。然而,其技术本质是现有能力的优化封装,而非底层创新。短期内,Manus可能在小众极客圈层和特定垂直领域(如HR、金融分析)占据市场;长期来看,需应对大模型内化Agent能力的威胁,并解决通用性陷阱。其成败或将定义AI应用层公司“套壳”策略的合理性——正如肖弘团队所实践的,技术整合与用户体验的极致打磨,同样是AI落地的关键路径。

可见DeepSeek对Manus评价也是很高的,主要还是Manus抓住了这个AI趋势,用户的痛点,让小白以后也能轻松应用AI,企业个性化的应用更为简单方便。

AI技术的崛起及其对社会的影响:从Manus到未来展望

Manus的出现标志着AI技术从“被动响应”向“主动服务”的关键跃迁。它不再只是回答问题的大脑,而是成为一双能调用工具、执行任务的“手”,让AI从“建议者”跃升为“行动者”。这一转变将对社会产生深远影响。首先,AI Agent将改变未来的工作模式。据Gartner预测,到2028年15%的日常工作决策将由智能体完成,Manus被视为加速这一进程的关键推手。在企业中,Manus可以帮助完成繁重的行政工作,如简历筛选、数据整理等,提高工作效率,降低人力成本。这将促使企业重新审视工作流程,探索更多创新的业务模式。其次,Manus的发展将推动AI技术的进一步普及。通过为用户提供直观的操作界面和强大的功能,Manus降低了普通用户使用AI技术的门槛,让更多人能够享受到AI带来的便利。这将加速AI技术在教育、医疗、金融等领域的应用,促进社会各行业的智能化转型。然而,这一过程也将带来一系列社会问题,如隐私保护、责任归属、职业冲击等。

Manus的爆发不仅是技术胜利,更是一场关于协作范式的革命。当AI从“服从指令的工具”进化为“拥有执行自主权的协作者”,人类的核心价值将转向创造性目标制定,而教育、管理、甚至伦理体系都需重新思考。在技术的浪潮中,我们既见证着AI技术的崛起,也在思考着它的未来。Manus的出现,或许只是一个开始。正如拉丁谚语所言:“Manus multae cor unum”(众手一心)。此刻,这双AI之手已推开未来之门,而门后的世界,正等待我们以新的智慧与之共舞。

需要邀请码的请在评论区回复:邀请码,博主给你们地址

龙跃AI 助手

龙跃AI 助手

暂无评论内容